Jahreszeitliche

Struktur beobachteter Temperatur- und

Niederschlagtrends in

Deutschland

Christian-D. Schönwiese

Johann Wolfgang Goethe-Universität

Frankfurt a. M.

Institut für Meteorologie und Geophysik

Frankfurt a. M., Deutschland

Abstract

In the

context of the discussion of global or regional climate change, in addition to

extreme events, long-term trends are of outstanding interest. However, because

of the pronounced variability of climate in relation to time and space, special

regional analyses are necessary. In consequence, such an analysis with focus on

Germany and the climate elements surface air temperature such as precipitation

is presented. In particular, the seasonal/monthly trend characteristics related

to selected time intervals between 1891 and 2000 are considered. One of the

most spectacular results is an intensifying warming and wetness in winter

whereas the summer warming is accompagnied by a trend change from decreasing to

increasing precipitation in recent decades.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Diskussion des globalen bzw. regionalen Klimawandels sind, neben Extremereignissen, Langfristtrends von besonderem Interesse. Doch erfordert die ausgeprägte Klimavariabilität in Zeit und Raum spezielle regionale Detailuntersuchungen. Daher wird hier eine solche Analyse für Deutschland und die Klimaelemente bodennahe Lufttemperatur sowie Niederschlag vorgestellt, mit besonderem Blick auf die jahreszeitlichen/monatlichen Besonderheiten der Trends in ausgewählten Zeitintervallen zwischen 1891 und 2000. Am auffälligsten ist dabei die sich verstärkende winterliche Temperatur- und Niederschlagszunahme, während im Sommer, unter ebenfalls Erwärmung, eine Trendwende von abnehmendem zu in den letzten Dekaden zunehmendem Niederschlag eingetreten ist.

1.

Klimatologischer Hintergrund

Das

globale Klima ist offensichtlich zeitlich/räumlich variabel und sowohl die

beobachteten bzw. rekonstruierten Strukturen dieser Variabilität als auch deren

Ursachen sind Gegenstand intensiver wissenschaftlicher wie öffentlicher

Diskussionen, insbesondere was mögliche anthropogene Einflüsse im Rahmen der

Umweltproblematik betrifft (Houghton

et al., 2001; Hupfer, 1991, 1996; Lozán

et al., 1998, 2001; Schönwiese, 1995). Die

räumliche Variabilität bewirkt, dass das globale Klima regional sehr

differenziert in Erscheinung tritt, und zwar nicht nur was den gegenwärtigen

Klimazustand betrifft (wie er auch immer definiert sein mag), sondern auch

hinsichtlich der verschiedenen Komponenten der zeitlichen Variabilität wie

Trends, Varianz und Extremwertverhalten. Leider sind der Aussagekraft der

Klimamodellierung, gerade bei der Simulation relativ kleinräumiger regionaler

Strukturen, aber auch generell-quantitativ wegen der nicht vollständig

verstandenen Rückkopplungen im Klimasystem, deutliche Grenzen gesetzt, wobei

hier vorwiegend die globalen gekoppelten Zirkulationsmodelle (GCM) von

Atmosphäre und Ozean gemeint sind (Houghton

et al., 2001).

Deshalb,

und da die Problematik der Klimaänderungen, insbesondere der anthropogenen,

nicht nur auf ihnen selbst, sondern vor allem auf deren Auswirkungen beruht,

und da gerade bei diesen Auswirkungen die regionalen Besonderheiten von

ausschlaggebender Bedeutung sind, ist es wichtig, auch klimadiagnostische

Betrachtungen der Klimavariabilität auf der Grundlage der Beobachtungsdaten

durchzuführen. Dies gilt sowohl global in möglichst weitgehender regionaler

Differenzierung als auch für Detailanalysen hinsichtlich ausgewählter Regionen.

Es liegt nahe, unter anderem auch aus Gründen der Datenverfügbarkeit, dies für

Europa bzw. Deutschland zu tun. In Fortführung bzw. Ergänzung zu früheren

derartigen Arbeiten (Rapp und Schönwiese, 1996; Schönwiese und Rapp, 1997; Rapp, 2000; Schönwiese, 2002)

wird im folgenden eine neoklimatologische (d.h. auf direkt gewonnenen

Beobachtungsdaten beruhende) Trendanalyse der bodennahen Lufttemperatur und des

Niederschlags für Deutschland vorgestellt. Der Fokus liegt hier allerdings

weniger auf den selbst innerhalb Deutschlands erheblich ausgeprägten

(sub)regionalen Besonderheiten (vgl. dazu o.a. Literatur), sondern auf den

jahreszeitlichen Strukturen.

2.

Methodische Aspekte und Motivation

Zeitreihen

von Klimaelementen weisen im allgemeinen eine Überlagerung unterschiedlicher

Strukturen auf (Erhard

et al., 1992; Schönwiese, 2000), nämlich linearer oder

nicht-linearer Trend (falls nicht entdeckbar, Mittelwert), Jahresgang

(saisonale Komponente), weiteren mehr oder weniger zyklischen

Variationskomponenten, ggf. eine sog. glatte Komponente (in der üblichen

spektralen Varianzanalyse nicht mehr auflösbarer tieffrequenter

Variationsanteil, auch episodische oder polynomiale Komponente genannt) und

unregelmäßigen Variationen, die auch das Eintreten damit verbundener extremer

Werte beinhalten (konventionell als relativ kurzfristige und relativ starke

Abweichungen vom Mittelwert bzw. Trend definiert; alternative Definition siehe Grieser et al., 2000, 2002).

Obwohl

es sinnvoll ist, beispielsweise das Extremwertverhalten vom Trendverhalten zu

trennen, da rein rechnerisch Trends auch allein auf zufällig in der Nähe des

Reihenanfangs bzw. -endes auftretende Extremwerte (möglicherweise sogar

Messfehler) zurückgehen können, sollen hier die „tatsächlichen“ Trends ohne

vorangehende Zeitreihenzerlegung betrachtet werden. Sie können somit

unterschiedliche strukturelle (nicht zu verwechseln mit den physikalischen)

Ursachen haben.

Trendanalyen

sollten darüber hinaus der Frage nachgehen, ob die gefundenen Trends linear

sind oder nicht. Bei einer entsprechenden Analyse von 41 europäischen

monatlichen Temperaturreihen, die Trends bis zur 5. Ordnung zuließ, stellten

sich unter 35 gefundenen signifikanten (Niveau 95 %) Trends 29 als linear und 6

als nicht-linear heraus, von letzteren die Mehrzahl positiv progressiv (Grieser et al., 2000).

Dies deckt sich qualitativ mit vielen anderen derartigen Untersuchungen und

lässt den Schluss zu, dass bei der Temperatur und nicht zu kurzen (d.h.

mindestens mehrere Jahrzehnte) bzw. nicht zu langen (d.h. nicht wesentlich über

100 Jahre hinausgehenden) Zeitintervallen ein lineares Trendverhalten weitaus

am häufigsten ist, was die Vergleichbarkeit der Trendwerte von Datenreihe zu

Datenreihe sehr erleichtert.

Weniger

gerechtfertigt ist dieser Schluss i.a. bei Niederschlagsreihen. So zeigte die

gleiche oben genannte Untersuchung bei 81 deutschen Niederschlagsreihen nur

etwa in der Hälfte der Fälle ein lineares, ansonsten überwiegend ein progressives

Trendverhalten. Da zudem Trends im allgemeinen zeitlich nicht stabil sind,

worauf noch näher einzugehen ist, lassen sich progressive Trends häufig auf

eine Verstärkung linearer Trends zurückführen, wenn sukzessiv unterschiedliche

Subzeitintervalle der Analyse zugrundegelegt werden. Dieses Vorgehen, wie es im

folgenden angewandt wird, beinhaltet den Vorteil, dass die

Vergleichsmöglichkeiten erhalten bleiben.

Die

Signifikanzprüfung von Trends zielt auf die Frage ab, wie deutlich sie sich von

der überlagerten zusätzlichen Variabilität unterscheiden, mit dem Problem, dass

auch statistisch nicht-signifikante Trends real und insbesondere wirkungsvoll

sein können. Trotzdem sollte auf Signifikanzprüfungen nicht verzichtet werden.

Am einfachsten ist dabei die Errechnung des Trend-/Rauschverhältnisses T/R,

wobei T der Trendwert und R meist durch die Standardabweichung der

Ausgangsdaten repräsentiert ist. Im Fall einer Normalverteilung gilt dann

näherungsweise für T/R > 1 ein Signifikanzniveau von Si = 70 %

(Irrtumswahrscheinlichkeit a = 0,3) und

für T/R > 2 ® Si = 95 % (a = 0.05). Etwas aufwendiger ist der

parameterfreie (keine Normalverteilung voraussetzende) Mann-Kendall-Trendtest (Schönwiese, 2000; Schönwiese und Rapp, 1997).

3. Ergebnisse

3.1

Temperaturtrends

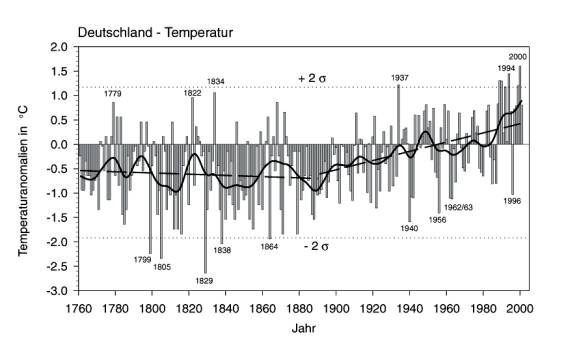

Zunächst

soll ein Blick auf die Schätzwerte der bodennahen Lufttemperatur für das

Flächenmittel Deutschland, kurz die Deutschland-Temperatur, geworfen werden,

die in ihren Jahresanomalien (Referenzzeitintervall 1961-1990; der Anomaliewert

0 entspricht 8,3 °C) nach Rapp

(2000) in Abb. 1 dargestellt ist. Dabei stützen sich die

Werte ab 1761 auf lediglich 4, ab 1891 auf 31 und ab 1951 auf 75 Stationen ab.

Wesentlich mehr Stützstellen weisen die entsprechenden sog. Rasterdaten des

Deutschen Wetterdienstes auf (Müller-Westermeier,

2002), die jedoch erst ab 1901 vorliegen. Da ab dieser Zeit die Unterschiede

sehr gering sind, ist die in Abb. 1 dargestellte Reihe nur für 1997-2001 durch

diese Rasterdaten ergänzt.

Ausser den in Säulenform dargestellten Jahresanomalien sind in Abb. 1 noch eine 20-jährige Glättung (Gauß’scher Tiefpaßfilter, Methodik s. Schönwiese, 2000), die obere und untere Grenze der doppelten Standardabweichung (2s) sowie die linearen Trends 1761-1890 und 1891-2000 eingezeichnet. Diese Trends betragen - 0.2 °C (T/R << 1) bzw. + 0.9 °C (T/R = 1.3, entsprechend Si = 70%), wobei die säkulare Erwärmung noch etwas höher als die der entsprechenden global gemittelten Daten ist (dort + 0,7 °C, T/R = 2.7, entsprechend 99 % Signifikanz; vgl. Schönwiese, 2002; Houghton et al., 2001). Die wesentlich höhere Signifikanz des Globaltrends erklärt sich aus der Tatsache, dass räumliche Mittelung die Varianz (und somit das „Rauschen“) verringert, folglich T/R erhöht. Trotzdem ist der säkulare Temperaturanstieg sicherlich auch in Deutschland real, wie beispielsweise die markante Rückzugsreaktion der Alpengletscher zeigt (Häberli et al., 2001; Escher-Vetter, 2002).

Abb 1: Jahresanomalien (Säulen) der bodennahen Lufttemperatur

1761-2001, Flächenmittel Deutschland, Daten nach Rapp (2000),

1997-2001 ergänzt nach Müller-Westermeier

(2002), mit 20-jähriger Glättung (dicke Kurve) und linearen Trends 1761-1890

bzw. 1891-2000 (gestrichelte Linien); ausserdem sind die obere und untere

Grenze der doppelten Standardabweichung (2 s) eingezeichnet

(gepunktete horizontale Linien) sowie

einige relativ warme bzw. kalte Jahre angegeben (mit dem bisherigen Wärmerekord

im Jahr 2000).

Es

soll nun aber der Frage nachgegangen werden, inwieweit die einzelnen

Jahreszeiten zur säkularen Erwärmung in Deutschland beigetragen haben und ob es

dabei Hinweise auf Trendabschwächungen oder -verstärkungen in den letzten

Jahrzehnten gibt. Zu diesem Zweck wurden für die Vergleichszeitintervalle 1891-1990

(säkular), 1961-1990 (letzte CLINO-Periode, CLINO = climate normals)

und 1981-2000 (nach Abb. 1 und auch global ungefähr Zeit der stärksten

Erwärmung) für alle Monate des Jahres die linearen Trends und

Trend-/Rauschverhältnisse (T/R) berechnet. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 zusammengestellt,

einschließlich der Trends für die meteorologischen Jahreszeiten (Frühling =

März, April und Mai; Sommer = Juni, Juli und August; usw.) und das

Jahresmittel.

Dabei

zeigt sich zunächst, daß die Trends sowohl monatlich als auch zeitlich (d.h.

hinsichtlich der Referenzzeitintervalle) sehr unterschiedlich sind, auch wenn

die Erwärmungstrends deutlich überwiegen (1891-1990 gar kein Abkühlungstrend,

1961-1990 im April, Juni und September Abkühlungstrends, 1981-2000 im Juli und

November sowie, vernachlässigbar klein, im Herbst). Die Signifikanzen (Si)

sind, wie bei einer relativ kleinräumigen Untersuchung nicht anders zu

erwarten, sehr mager: Nur in wenigen Fällen wird das Niveau 70 % (T/R > 1)

überschritten, das Niveau 95 % (T/R > 2) gar nicht. Andererseits sind aber

deutliche Trendverstärkungen erkennbar, so bei den Jahresdaten (jeweils pro

Dekade von 0.07 °C, 1891-1990, über 0.23 °C, 1961-1990, auf 0.53 °C,

1981-2000), Frühlingsdaten (von 0.05 über 0.18 auf 0.6 °C pro Dekade) und

insbesondere Winterdaten (von 0.07 über 0.53 auf 1.08 °C pro Dekade), die

den stärksten Beitrag zur Erwärmung

liefern. Da im Winter auch die Varianz relativ hoch ist, bleiben jedoch auch in

diesen Fällen die Si-Werte unter 95 %.

Tabelle 1: Trends der bodennahen Lufttemperatur

(in °C), Flächenmittel Deutschland, für die angegebenen Zeitintervalle, Monate,

Jahreszeiten und das Jahresmittel (auf der Datengrundlage nach Rapp, 2000, ab

1997 ergänzt nach Müller-Westermeier,

2002; vgl. auch Schönwiese,

2002). Auf dem Niveau 70 % signifikante Trends sind durch Kursivschrift

gekennzeichnet.

|

Monat

bzw. Jahreszeit |

1891-1990 |

1961-1990 |

1981-2000 |

|

Januar |

0,78 °C |

1,53 °C |

1,85 °C |

|

Februar |

0,21 °C |

0,04 °C |

4,59

°C |

|

März |

0.52 °C |

1,54 °C |

0,91 °C |

|

April |

0,37 °C |

-

1,09 °C |

1,50

°C |

|

Mai |

0,49 °C |

1,18 °C |

1,15 °C |

|

Juni |

0,29 °C |

-

0,94 °C |

1,14

°C |

|

Juli |

0,42 °C |

0,57 °C |

- 0,37 °C |

|

August |

0,94 °C |

1,10 °C |

1,13 °C |

|

September |

0,99 °C |

- 0,34°C |

0,04

°C |

|

Oktober |

1,45

°C |

0,90 °C |

0,04 °C |

|

November |

1,18 °C |

0,20 °C |

-

0,34 °C |

|

Dezember |

0,88 °C |

3,27

°C |

0,34 °C |

|

Frühling |

0,46 °C |

0,54°C |

1,19 °C |

|

Sommer |

0,55 °C |

0,24 °C |

0,63 °C |

|

Herbst |

1,20

°C |

0,25 °C |

-

0,08 °C |

|

Winter |

0,68 °C |

1,60 °C |

2,15

°C |

|

Jahr

(insgesamt) |

0,72 °C |

0,68 °C |

1,06

°C |

Da

es zudem (sub)regionale (d.h. innerhalb Deutschlands) Strukturen der

Temperaturtrends gibt, die hier nicht betrachtet werden - erwähnt sei aber beispielsweise, dass

1966-1995 die stärkste winterliche Erwärmung mit über 2.2 °C im Nordosten von

Deutschland zu verzeichnen ist, die geringste mit unter 1 °C in Teilen

Westdeutschlands (Rapp,

2000; vgl. auch Rapp und Schönwiese, 1996) - ist festzuhalten, dass eine detaillierte

Trendanalyse der Beobachtungsdaten ein recht kompliziertes Bild ergibt, mit

ausgeprägten Strukturen, denen man mit der Pauschalaussage „Erwärmung“

keinesfalls gerecht wird.

3.2

Niederschlagtrends

Wie

im Fall der Temperatur soll auch die Niederschlagsbetrachtung mit einer

Zeitreihe des Flächenmittels Deutschland beginnen, vgl. Abb. 2, wo die

Monatssummen 1971-2002 (endend mit August 2002) dargestellt sind; Datenquelle

sind hier allein die Rasterdaten des Deutschen Wetterdienstes, siehe Müller-Westermeier

(2002), wo auch die Jahres- und Jahreszeitenwerte des insgesamt verfügbaren

Datenmaterials (ab 1901) in graphischer Form zu finden sind. Die ausgeprägte

Monat-zu-Monat-Variabilität ist deutlich zu erkennen, so dass sich das

Auffinden von systematischen/signifikanten Trends bei diesem Klimaelement

erwartungsgemäß noch wesentlich schwieriger gestaltet als bei der Temperatur.

Auf extreme Niederschlagsmonate soll im folgenden nicht eingegangen werden,

obwohl beispielsweise die relativ hohen Werte 12/93 (Dezember 1993) und 1/95

(Januar 1995) mit katastrophalen Winterhochwässern im Rhein-Einzugsgebiet,

8/2002 (letzte Säule der Graphik Abb. 2) mit einem noch katastrophaleren

Sommerhochwasser im Elbe-Einzugsgebiet verbunden waren. Da die entsprechenden

Starkniederschläge, insbesondere im Sommer, aber nicht flächendeckend in

Deutschland aufgetreten sind, fallen sie bei dieser Art der Analyse weniger auf

als bei regional/zeitlich höheraufgelösten Betrachtungen. (Der deutschlandweite

Rekordmonat 1971-2002 war 10/98.)

Abb. 2: Monatsanomalien (Säulen) des Niederschlages

Januar 1971 - August 2002, Flächenmittel Deutschland, Daten nach Deutscher

Wetterdienst (Müller-Westermeier,

2002) bzw. Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie, mit Mittelwert

(ausgezogene Linie), sowie oberen und unteren Grenzen der einfachen (s) bzw. doppelten (2 s) Standardabweichung

(gestrichelte Linien); zudem sind einige Monate (in der Form Monat/Jahr) mit

relativ hohem Niederschlag angegeben (Säule ganz rechts: 8/2002).

Was

nun die Trends betrifft, so sind sie sowohl für das in Abb. 2 gezeigte

Zeitintervall, weiterhin für das CLINO-Intervall 1961-1990 (wie in Tab. 1,

ansonsten etwas abweichend) sowie das gesamte Zeitintervall (1901-2000)

berechnet worden, und zwar wiederum für alle Monate, Jahreszeiten und das Jahr

insgesamt. Die Ergebnisse sind in Tab.

2 zusammengefasst. Dabei zeigen sich wiederum ausgeprägte Strukturen, die sich

wie bei der Temperatur in unterschiedlichen Trendwerten für die einzelnen

Monate und Zeitintervalle äussern, und die statistischen Signifikanzen sind

eher noch geringer: Lediglich das 70 % - Niveau (T/R > 1) wird in einigen

Fällen überschritten, und zwar mit einer Ausnahme (August 1961-1990) nur in der

Referenzperiode 1971-2000 (Niederschlagsanstiege in den Monaten Februar, März,

September und dem Winter insgesamt). Allerdings sind die Beträge der Trends

nicht unerheblich, wobei ähnlich wie bei der Temperatur vor allem der Winter

hervortritt: Zunahme insgesamt (1901-2000) um rund 19%, Trendverstärkung in

jüngerer Zeit auf einen Wert von rund 35 % bezüglich 1971-2000. Dies schlägt

auch bei den Jahressummen durch, und zwar mit einer Zunahme insgesamt

(1901-2000) um rund 9 % und bezüglich 1971-2000 um rund 15 %.

Tabelle 2: Trends der Niederschlagssummen (in mm

und Prozent), Flächenmittel Deutschland, für die angegebenen Zeitintervalle,

Monate, Jahreszeiten und die Jahressumme (auf der Datengrundlage Deutscher

Wetterdienst, Müller-Westermeier

2002). Auf dem Niveau 70 % signifikante Werte sind durch Kursivschrift

gekennzeichnet.

|

Monat/Jahreszeit |

1901-2000 |

1961-1990 |

1971-2000 |

|

Januar |

+

6.2 mm (10.5 %) |

+

20.3 mm (33.3 %) |

4.2

mm (6.8 %) |

|

Februar |

+

8.7 mm (17.6 %) |

+

6.0 mm (12.1 %) |

31.0 mm (64.4 %) |

|

März |

+

16.0 mm (31.4 %) |

+

16.4 mm (29.0 %) |

28.2 mm (47.9 %) |

|

April |

-

1.2 mm (2.2 %) |

-

10.7 mm (18.4 %) |

-

0.2 mm (0.4 %) |

|

Mai |

+

7.5 mm (11.5 %) |

-

18.2 mm (25.5 %) |

-

5.0 mm (7.5 %) |

|

Juni |

+

13.8 mm (17.5 %) |

+

4.1 mm (4.8 %) |

-

11.8 mm (14.2 %) |

|

Juli |

-

8.3 mm (9.7 %) |

- 3.5 mm (4.5 %) |

+ 21.5 mm (26.7 %) |

|

August |

- 12.2 mm (15.3 %) |

- 22.3 mm (28.8 %) |

+ 0.6 mm (0.9 %) |

|

September |

+ 2.7 mm (4.2 %) |

+ 14.7 mm (24.1 %) |

+ 22.4 mm (34.9 %) |

|

Oktober |

+

2.5 mm (4.2 %) |

+

14.4 mm (25.8 %) |

+

17.2 mm (28.0 %) |

|

November |

+

11.6 mm (18.9 %) |

-

2.4 mm (0.4 %) |

-

12.6 mm (19.1 %) |

|

Dezember |

+

18.4 mm (28.5 %) |

+

14.3 mm (20.3 %) |

+

19.3 mm (26.5 %) |

|

Frühling |

+

22.4 mm (13.0 %) |

-

12.6 mm (6.8 %) |

+

23.0 mm (12.9 %) |

|

Sommer |

-

6.7 mm (2.7 %) |

-

21.7 mm (9.1 %) |

+

10.3 mm (4.4 %) |

|

Herbst |

+

16.7 mm (9.1 %) |

+

26.7 mm (14.5 %) |

+

26.9 mm (14.1 %) |

|

Winter |

+

33.1 mm (19.1 %) |

+

39.2 mm (21.9 %) |

+ 64.4 mm (35.2 %) |

|

Jahr

(insgesamt) |

+

65.7 mm (8.5 %) |

+

33.1 mm (4.2 %) |

+

114.8 mm (14.6 %) |

Im

Sommer ist insgesamt eine geringe Abnahme um rund 3 % eingetreten, die

innerhalb 1961-1990 mit rund 9 % noch etwas stärker ausfällt, jedoch 1971-2000

in eine Zunahme um rund 4 % übergegangen ist. Wie ein Blick auf die Monatswerte

verrät, haben dazu vor allem die Monate Juli und August beigetragen, während

der Juni jeweils das umgekehrte Trendverhalten zeigt. Der Frühling hat sich ab

1961 qualitativ ähnlich wie der Sommer verhalten (mit einem höheren Trendwert

1971-2000), der Herbst (mit generell geringeren Trendwerten, insbesondere

1971-2000) ähnlich dem Winter.

4.

Zusammenschau und Wertung

Temperatur

und Niederschlag sind nicht unabhängig voneinander und reagieren gemeinsam auf

die atmosphärische Zirkulation, die ihrerseits eine Folge der externen Antriebe

und internen Wechselwirkungen im Klimasystem ist (Hupfer, 1991, 1996; Hupfer und Kuttler, 1998; Schönwiese, 2003).

Allerdings sind die Temperatur-Niederschlag-Korrelationen jahreszeitlich

unterschiedlich: Im Winter sind, beispielsweise bei zonal orientierten

Großwetterlagen (hoher NAO-Index; NAO = Nordatlantik-Oszillation), Temperatur

und Niederschlag relativ hoch, bei Hochdruckwetterlagen tief; es herrscht daher

eine positive Korrelation vor. Im Sommer bringen dagegen Hochdruckwetterlagen

hohe Temperaturen und geringen Niederschlag bzw. Nordwestwetterlagen kühl-feuchte Witterung, so daß in dieser

Jahreszeit eher negative Korrelationen dominieren. Allerdings können im Sommer

hohe Temperaturen, wenn sie mit labiler Schichtung verknüpft sind, auch

Starkniederschläge hervorrufen. Generell komplizierter sind die Zusammenhänge

in den Übergangsjahreszeiten Frühling und Herbst.

Tabelle 3: Übersicht der Temperatur- und

Niederschlagtrends in den einzelnen Jahreszeiten in Deutschland; Werte über 1 °

C bzw. 10 % sind durch Fettdruck hervorgehoben (nach Rapp, 2000; Schönwiese, 2002).

Beim Winter- und Jahresniederschlag weichen die auf Rasterdaten beruhenden

Trendanalysen (vgl. Tab. 2, dort z.T. aber auch andere Zeitintervalle) etwas

von den nachstehend wiedergegebenen Werten ab.

|

Klimaelement, Zeitspanne |

Frühling |

Sommer |

Herbst |

Winter |

Jahr |

|

Temperatur, 1891 - 1990 |

+ 0,6 °C |

+ 0,7 °C |

+

1,2 °C |

+ 0,8 °C |

+ 0,8 °C |

|

1961 - 1990 |

+ 0,8 °C |

+ 0,4 °C |

0

|

+

1,7 °C |

+ 0,7 °C |

|

1981 - 2000 |

+

1,3 °C |

+ 0,7 °C |

-

0,1 °C |

+

2,3 °C |

+

1,1 °C |

|

Niederschlag, 1891 - 1990 |

+ 11 % |

0 % |

+ 16 % |

+ 19 % |

+ 9 % |

|

1961 - 1990 |

- 9 % |

- 8 % |

+ 10 % |

+ 20 % |

+ 3 % |

|

1971 - 2000 |

+ 13 % |

+ 4 % |

+ 14 % |

+ 34 % |

+ 16 % |

Vergleicht

man nun die Temperatur- und Niederschlagtrends in Deutschland für verschiedene Jahreszeiten

und Zeitintervalle (auf einen monatlichen Vergleich soll hier verzichtet

werden, obwohl die Tabellen 1 und 2 dies erlauben; siehe dazu Rapp, 2000),

wie das in Tab. 3 geschehen ist (dort einheitliche stationsbezogene Datenbasis

nach Rapp, 2000,

daher im Fall des Niederschlags leichte Abweichungen zu den in Tab. 2

angegebenen Rasterdaten-bezogenen Trends), so ist im Winter die

Temperaturzunahme erwartungsgemäß mit einer Niederschlagszunahme konsistent,

und dies trifft sogar auf die Trendverstärkung der letzten Jahrzehnte zu. Dies

erhöht sozusagen die physikalische Signifikanz der Ergebnisse, obwohl die

statistische nach wie vor bescheiden ausfällt.

Im

Sommer sind trotz sich ebenfalls (bei insgesamt geringeren Werten)

verstärkender Erwärmung die Niederschlagtrends unterschiedlich gewesen:

Langfristig ist kein, 1961-1990 ein gering abnehmender und 1971-2000 ein gering

zunehmender Trend festzustellen. Während die Abnahme mit der oben genannten

negativen Korrelation konsistent ist, könnte eine Zunahme von extremen

Niederschlagsereignissen diese Korrelation sozusagen umkehren. Auch wenn die

jüngsten Hochwasserereignisse (Oder im Sommer 1997, Elbe und Nebenflüsse sowie

weitere Regionen vorwiegend Osteuropas im Sommer 2002; vgl. u.a. Bissolli et al.,

2002) als Indiz dafür angesehen werden könnten, sind diese Entwicklungen noch

unklar, so dass gerade hinsichtlich extremer Witterungsereignisse noch großer

Forschungsbedarf besteht (zeitlich/regional verfeinerte Analysen).

Der

Herbst hat sich besonders eigenartig verhalten: Während er säkular den höchsten

Temperaturtrend zeigt, verbunden mit einem deutlichen Niederschlagsanstieg

(somit eine Korrelation ähnlich den Wintergegebenheiten), ist in den letzten

Jahrzehnten - bei anhaltendem Niederschlagsanstieg - kaum mehr ein Temperaturtrend zu

entdecken. Im Frühling gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit den Sommer-Trends,

einschließlich der Trendumkehr beim Niederschlag in den letzten

Jahrzehnten.

Zurück

zu den Winter- und Sommerbetrachtungen: Hier kann eine Beziehung zu den Trends

der Großwetterlagen hergestellt werden, wie sie aus Tab. 4, bezogen auf die

Station Potsdam, nach Hupfer (cit. Hupfer

und

Schönwiese, 1998) ersichtlich ist. Danach haben im Vergleich

der CLINO-Perioden 1901-1930 bis 1961-1990 die winter-milden Großwetterlagen in

letzter Zeit und die sommer-warmen systematisch zugenommen, die sommer-kühlen

entsprechend abgenommen. Im Winter hat es erst eine Zunahme und dann

(1961-1990) eine leichte Abnahme der kalten Großwetterlagen gegeben. Ähnliches,

insbesondere bei den damit zusammenhängenden Temperatur- und

Niederschlagtrends, zeigt sich auch in Klimamodellsimulationen (GCM) zum

anthropogenen Treibhauseffekt (Houghton

et al., 2002), obwohl diese Simulationen eher großräumige

Relevanz haben und dort die Niederschlagssignale besonders unsicher sind. Dies

gilt auch für Versuche, den anthropogenen Treibhauseffekt und damit

konkurrierende weitere anthropogene sowie natürliche Steuerungsmechanismen (z.B.

Sonnenaktivität, Vulkanismus, El Niño, NAO) in den Bobachtungsdaten

nachzuweisen (Grieser

et al., 2000).

Tabelle 4: Häufigkeit der Großwetterlagen mit

unterschiedlichen Temperaturbedingungen in Europa, bezogen auf die Station

Potsdam (nach Hupfer, hier nach Hupfer und Schönwiese, 1998).

|

Periode |

Sommer-warm |

Sommer-kühl |

Winter-mild |

Winter-kalt |

|

1901

- 1930 |

31.6

% |

51.0

% |

39.3

% |

27.1

% |

|

1931

- 1960 |

40.4

% |

49.3

% |

35.8

% |

33.3

% |

|

1961

- 1990 |

46.7

% |

42.3

% |

43.1

% |

31.2

% |

Und

bei beiden Vorgehensweisen, Modellsimulationen und Beobachtungsdatenstatistik,

zeigt sich, einschließlich der Querverbindungen zur NAO, im Winter (Erwärmung,

Niederschlagszunahme, anscheinend auch Zunahme extremer Niederschläge) ein deutlicheres

und konsistenteres Bild als im Sommer (wo nach GCM-Simulationen in

Mitteleuropa, verbunden mit der Erwärmung, eher eine Niederschlagsabnahme

erwartet wird). Die weiter bestehenden Unsicherheiten sowie die Ursachenfrage

der Klimavariabilität erfordern, dass Modellrechnungen und Klimadiagnostik Hand

in Hand vorankommen, wobei es bei der Erfassung zeitlich und vor allem räumlich

differenzierter Klimaänderungsstrukturen deutliche Vorteile im Bereich der

Klimadiagnostik gibt.

Danksagung

Herrn Kollegen P.

Hupfer danke ich für viele wertvolle Kontakte und insbesondere für die gute

Kooperation bei unserem gemeinsamen Beitrag für die deutsche und englische

Ausgabe des von ihm zusammen mit J.L. Lozán und H. Graßl herausgegebenen Buchs

„Warnsignal Klima“. Hinsichtlich der Datenbeschaffung danke ich dem beim

Deutschen Wetterdienst angesiedelten Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie,

insbesondere unserem dortigen gemeinsamen Mitarbeiter (im Rahmen eines

DEKLIM-Projektes) Dr. J. Grieser, meiner Mitarbeiterin Frau Dipl.-Met S. Trömel

für die Unterstützung bei der Berechnung der Niederschlagtrends.

Literatur

Bissolli, P., L. Göring und C. Lefebvre:

Extreme Wetter- und Witterungsereignisse im 20. Jahrhundert. Deutscher Wetterdienst

(Hrsg.), Klimastatusbericht 2001 (2002), 20-31.

Erhard, U., et al.:

Praktisches Lehrbuch Statistik. 4. Aufl., Verlag moderne industrie,

Landsberg/Lech 1992, 326 S.

Escher-Vetter, H.:

Zum Gletscherverhalten in den Alpen im zwanzigsten Jahrhundert. In Deutscher

Wetterdienst (Hrsg.): Klimastatusbericht 2001 (2002), 51-57.

Grieser, J., T. Staeger und C.-D. Schönwiese: Statistische

Analyse zur Früherkennung globaler und regionaler Klimaänderungen aufgrund des

anthropogenen Treibhauseffektes. Bericht Nr. 103, Inst. Meteorol. Geophys. Univ. Frankfurt a.M. 2000, 228 S.

Grieser,

J., S. Trömel and C.-D. Schönwiese: Statistical

time series decomposition into significant components and application to

European temperature. Theor. Appl. Climatol. 71 (2002), 171-183.

Häberli,

W., M. Hölzle and M. Maisch:

Glaciers as key indicator of global climate change. In Lozán, J.L., H. Graßl

and P. Hupfer (eds.): Climate of the 21th Century: Changes and Risks. Wiss.

Auswertungen + GEO, Hamburg 2001, 212-220.

Houghton,

J.T., et al. (eds.): Climate Change 2001. The Scientific Basis

(Contribution of WG1 to the Third Assessment Report of the Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC)). Univ. Press, Cambridge 2001, 881 pp.

Hupfer, P.

(Hrsg.): Das Klimasystem der Erde. Akademie Verlag, Berlin 1991, 464 S.

Hupfer, P.:

Unsere Umwelt: Das Klima. Globale und lokale Aspekte. B.G. Teubner Verlagsges.,

Stuttgart/Leipzig 1996, 335 S.

Hupfer, P., und W. Kuttler

(Hrsg., begründet von E. Heyer): Witterung und Klima. 10. Auflage, B.G.

Teubner, Stuttgart/Leipzig 1998, 413 S.

Hupfer, P., und C.-D. Schönwiese:

Zur beobachteten Klimaentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. In Lozán, J.L.,

H. Graßl und P. Hupfer (Hrsg.): Warnsignal Klima. Das Klima des 21.

Jahrhunderts. Wiss. Auswertungen + GEO, Hamburg 1998, 99-113.

Lozán, J.L., H. Graßl und P. Hupfer

(Hrsg.): Warnsignal Klima. Das Klima des 21. Jahrhunderts. Wiss. Auswertungen +

GEO, Hamburg 1998, 465 S.; aktualisierte englischsprachige Ausgabe: Climate of

the 21th Century: Changes and Risks. 2001, 449 pp.

Müller-Westermeier, G.:

Klimatrends in Deutschland. In Deutscher Wetterdienst (Hrsg.):

Klimastatusbericht 2001 (2002), 114-124.

Rapp, J.:

Konzeption, Problematik und Ergebnisse klimatologischer Trendanalysen für Europa

und Deutschland. Bericht Nr. 212, Deutscher Wetterdienst, Offenbach 2000, 143

S.

Rapp, J., und C.-D. Schönwiese:

Atlas der Niederschlags- und Temperaturtrends in Deutschland 1891-1990. Band 5,

Serie B, Frankfurter Geowiss. Arbeiten, Frankfurt a.M. 1996, 255 S.

Schönwiese, C.-D.:

Klimaänderungen. Fakten, Analysen, Prognosen. Springer (TB), Berlin 1995, 224

S.

Schönwiese, C.-D.:

Praktische Statistik für Meteorologen und Geowissenschaftler. 3. Aufl.,

Borntraeger, Stuttgart 2000, 298 S.

Schönwiese, C.-D.:

Beobachtete Klimatrends im Industriezeitalter. Ein Überblick

global/Europa/Deutschland. Bericht Nr. 106, Inst. Meteorol. Geophys. Univ. Frankfurt a.M. 2002, 93 S.

Schönwiese, C.-D.:

Klimatologie. 2. Aufl., Ulmer (UTB), Stuttgart 2003, ca.

440 S. (im Druck).

Schönwiese,

C.-D. and J. Rapp:

Climate Trend Atlas of Europe - Based on Observations 1891-1990. Kluwer

Ac. Publ., Dordrecht 1997, 228 pp.