|

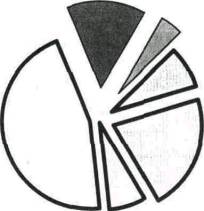

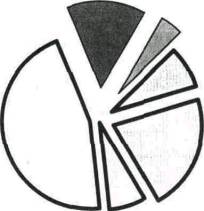

- 39 Wörter absolut PR - 108 Wörter PR in 9 Sprachen - 33 Wörter PR in 8 Sprachen - 227 Wörter PR in 5-7 Sprachen - 73 Wörter PR aus Gelehrtenlatein - 20 Wörter PR german. Ursprungs |

Panromanischer Wortschatz

VON DER INTERKOMPREHENSION ZUR EUROCOMPREHENSION AM BEISPIEL DER ROMANISCHEN SPRACHEN

HORST G. KLEIN

Für Romanisten ist Interkomprehension seit der Begründung ihrer Disziplin ein Anliegen, für romanischsprachige Menschen ist sie meist ein persönliches Erlebnis der partiellen Entdeckung, vor 1500 Jahren war sie alltägliche Realität. Es geht um die Fähigkeit, in einer Gruppe von Sprachen, die einen gemeinsamen Ursprung haben, kommunizieren zu können.

Läßt man die Problematik der bei dieser Aussage verwendeten Ausdrücke außer Betracht und schränkt den Blickwinkel auf die Gruppe der romanischen Sprachen ein, so lassen sich eine Reihe von Aussagen über Interkomprehension machen.

Daß zwischen dem sechsten und achten Jahrhundert, also während der protoroma-nischen Phase, Interkomprehension zwischen entfernten Gegenden des niedergegangen Imperium Romanum möglich war, ist unstrittig, freilich gab es keine außersprachlichen Gründe, die das Faktum Interkomprehension in den Vordergrund hätten rücken können. Die einzig übriggebliebene Zentralmacht Kirche benutzte ihr eigenes Latein.

Unstrittig ist auch, daß trotz konvergenter Strukturen eine Abnahme von Interkomprehension mit zunehmender Divergenz der romanischen Sprachentwicklung kontinuierlich bis ins ausgehende zweite Jahrtausend zu beobachten ist.

Mit den Gründen für die Abnahme an Interkomprehensionsfähigkeit haben sich zahlreiche Domänen der romanischen Sprachwissenschaft beschäftigt, ohne diesen Blickwinkel zum Handlungsaxiom wissenschaftlicher Fragestellungen erhoben zu haben. Zu nennen wären die Forschungen zum Sprachwandel, die Dialektologie, die Soziolingui-stik, die Sprachpolitik, die kontrastive Linguistik, alle komparatistisch-dialinguistischen Ansätze, letztlich die gesamte historisch-vergleichende romanische Sprachwissenschaft. Es ist eigentlich verwunderlich, daß die Romanistik sich nicht früher den Fragestellungen des Aufgabengebiets Interkomprehension zugewandt hat, besitzt sie doch die besten Voraussetzungen hierfür.

Wir haben hier den seltenen Fall, daß die Ausgangssprache zumindest in ihrer schriftsprachlichen Varietät vorhanden ist, daß wir eine reichhaltige Forschungstradition über die Entwicklung der romanischen Sprachen mit einer beachtlichen frühen Quellendokumentation besitzen, die es uns ermöglicht, konvergente und divergente Faktoren zu dokumentieren, auszuwerten und über die Konvergenz Kommunikablität zu untersuchen.

Vor allem aber haben wir die Fähigkeit romanischsprachiger Menschen, konvergente und divergente Faktoren zweier romanischer Sprachen selber zu erkennen, ein Faktum, das zwar hinreichend bekannt ist, dessen tatsächliche Ursachen und Konstituenten noch der Untersuchung harren.

Neben der kontinuierlichen Abnahme von Interkomprehension über 1500 Jahre können wir aber auch eine Zunahme des Phänomens Interkomprehension über verschiedene sprachlich und semiotisch kodierte Zeichensysteme zum Ende des Jahrtausends beobachten. Zu ihren entscheidenden Parametern gehören die satellitengestützte Medienuniversalität, die Internationalisierung von Politik und ihren Institutionen, die informatorische und monetäre Vernetzung von Wirtschaft und Handel, die weltweiten Migrationen und die Rolle des Englischen als globalem Wortschöpfer und Trendsetter.

Dennoch kam es bisher noch nicht zu einer etablierten Wissenschaftsdisziplin "Interkomprehension" Die Gründe hierfür sind vielfältig. Interkomprehension ist letztlich abhängig vom Willen der Betroffenen, von der Bereitschaft, sich mit vermeintlich Fremdem auseinanderzusetzen, Gemeinsamkeiten zu nutzen. So ist es auch nicht erstaunlich. daß wir bis ins 20. Jahrhundert in Europa keine Bereitschaft für Interkomprehension gefunden haben, sieht man einmal von idealistischen und ideologisch genutzten Kunstsprachen, die Interkomprehension ersetzen wollten, ab.

Modelle und reichhaltige aktuelle Daten für Entwicklungen von Interkomprehension sind allerdings andernorts zu finden. Bislang sind sie nicht in unser wissenschaftliches Forschungsbewußtsein als Modelle eingegangen. In der Sprachpolitik sind sie längst Bestandteil einer etablierten Wissenschaft mit wissenschaftstheoretischem Anspruch geworden: gemeint sind die afrikanischen Sprachsituationen. Für die Opfer des europäischen nationalstaatlich organisierten Kolonialismus ist Interkomprehension (wie auch Mehrsprachigkeit) alltägliche Erfahrung der Selbstbehauptung. Hier ist ein Wille zur Interkomprehension vorhanden.

Ein Großteil afrikanischer linguae francae sind aus den interkommunikativen Notwendigkeiten des Handels, überregionaler Kontakte und staatlicher Verwaltung entlang von Flußwegen (Lingala), in Motorparks und an Eisenbahnlinien (Pidgin A70, Bulu of the motorists), in der Schmelztopfatmosphäre neuer Hauptstädte wie Kinshasa (Kituba:

«Kileta») und Abidjan (FPA, Dyula) entstanden. Mitunter spielte der kolonial eingeführte Militärdienst eine entscheidende Rolle bei der Bereitschaft, interethnische Interkommunikation zu entwickeln, so beim Mandingo und dem Lingala. In diesem Bereich, in dem auch neoromanische Sprachen eine Rolle spielen, ist die Entwicklung von Interkommunikation am deutlichsten zu fokussieren. Die entsprechenden Parameter zu untersuchen und sie unseren Bedürfnissen nutzbar zu machen, scheint mir ein wesentliches Forschungsdesiderat für die Interkomprehension zu sein (Heine 1970, Calvet 1981, 1993).

Für die europäische Interkomprehension mußte der politische Wille erst aus Brüssel mit der sprachpolitischen Diskussion, den Rechten der Sprachgemeinschaften und dem Schutz sprachlicher Minderheiten kommen. Der Wille kommt nicht zu spät, trifft aber auf wenig favorable Voraussetzungen:

Die in den letzten Jahrzehnten vorherrschende ahistorische Tendenz im Wissenschaftsbegriff der Neueren Philologien, genährt durch einen nur vermeintlich modernistischen Methodenstreit zwischen Generativisten und Formalisten einerseits und sprach-, sozial und kultursensiblen Linguisten andererseits, hat die für Interkomprehensionsforschung essentielle historische Komponente in der Linguistik weit zurückgedrängt. Eine Ingeniérie multilingue, weitgehend auf kontrastiver Linguistik basierend, kann die historische Komponente nicht ersetzen, sie muß sie umsetzen.

Die Tendenz, die Romanistik in Einzelphilologien zu zersplittern, hat europaweit Formen angenommen, die kaum Stimuli für eine romanische Interkomprehensionsforschung liefert. Die Fachgeschichte, die Selbstverwaltung der "romanistischen" Verbände in Deutschland, die Gründung von einzelphilologischen Frankreich- oder Spanieninstituten anstelle von Konvergenz und gesamteuropäische Kulturtradition vermittelnden romanistischen Institutionen stimmen ebenso nachdenklich wie die permanent dilettantischen Versuche von Kultus- und Wissenschaftsministerien, die Romanistik auf drei Sprachen zu beschränken. Vor allem hier ist ein europaweites Umdenken erforderlich. In Frankreich wird schon darüber reflektiert. Gabriel Bergounioux von der Université d'Orleans (1997) stellt bereits im Zusammenhang mit der Interkomprehension die Frage und Forderung nach einer "romanistique française".

Die

Widerstände gegen Interkomprehension aus dem Bereich des öffentlichen Unterrichtswesens

sind nicht zu unterschätzen. Françoise Ploquin (1997) spricht von einer résistance du corps

enseignant und

stellt fest, daß dieser insgesamt der Interkomprehension gegenüber feindlich

gesinnt sei. Sprachlehrer sehen sich durch die Reduktion der Ansprüche auf eine

rezeptive Kompetenz geradezu amputiert in der Integrität ihres Fachs und sind

verunsichert wegen des Anspruchs, eine Sprachengruppe zu "unterrichten".

Der Multilingualität haftet hier der Ruf der Defizienz, der Fehlerhaftigkeit

an, die jeden Lehrer unweigerlich zum Rebellen machen muß.

Schließlich sind die Widerstände in der öffentlichen Meinung der großen Nationalstaaten nicht zu unterschätzen, in denen Mehrsprachigkeit - ganz im Gegensatz zu den kleineren Mitgliedern der Union - als Anomalie betrachtet wird.

Vielleicht sind es diese Gründe, die eine frühere Institutionalisierung von Interkomprehensionsforschung nicht zugelassen haben. Wie bei jeder neuen Disziplin kann man kaum am Anfang einen Forschungsbericht liefern. Man kann eine Standortbestimmung vornehmen und Desiderate aufzeigen.

In der Theorie begründet sich die Interkomprehension zunächst auf die eingangs erwähnten Disziplinen, die über eine entsprechende Theorienbildung verfügen. Sieht man sich die romanistischen Arbeiten zur Interkomprehension an, so ist die Produktion schon erstaunlich umfangreich, trotz oder vielleicht gerade wegen mangelnder Theorienbildung. Die Einschätzung der Literatur ist sehr schwierig, weil man in all den zuvor erwähnten Bereichen bereits Beiträge findet, ohne daß es eine Fokussierung auf die Fragestellung der Interkomprehension gibt.

Letztlich ist die gesamte historische Sprachwissenschaft, auch generativ-komparatistische Deskriptionen und die kontrastive Linguistik, als Vorläufer der Interkomprehensionsforschung zu werten.

Es gibt einige Hauptströmungen festzustellen. Da sind

die frühen Untersuchungen der Internationalismen zu nennen (etwa Raasch u.a.)

und die jüngsten typologischen Arbeiten zu Dialektometrie (Hans Göbel, LRL

Band VII, 508, 1998) und Typologie der romanischen Sprachen (Georg Bossong,

LRL Band VII, 509, 1998), die die aktuellen romanischen Sprachen vergleichbar

machen. Da wären die auf den Frequenzwörterbüchern aufbauenden statistischen

Untersuchungen und in diesem Zusammenhang die wichtige Bukarester Arbeit zum

romanischen Repräsentativvokabular (Sala 1988) zu nennen, die Erkenntnisse zu

Verschriftung von Sprachen, die gesellschaftliche Dialektik von Sprechen und

Identität und die damit verbundenen Konflikte (Kremnitz), aber auch die um die

jüngeren romanistischen Kolloquien seit Mitte der neunziger Jahren angesiedelten

Beiträge ("Die Bedeutung der romanischen Sprachen im Europa der

Zukunft"). Hier entstehen Begriffe wie "Eurolatein" (Horst

Haider Munske/Alan Krikness 1996), Euro-morphologie (Christian Schmitt 1996),

"Interlexem, Eurolexis" (Franz-Joseph Meißner 1996), " langue-dépôt" (Jörgen Schmitt

Jensen 1997), "mehrsprachiges mentales Lexikon" (Meißner 1998), die

für die Interkomprehension von zentraler Bedeutung sein werden. Ein

Forschungsbericht zur romanischen Interkomprehension ist für den Band 12 der

Zeitschrift Grenzgänge (Herbst 1999) vorgesehen.

Ich

bin mir bewußt, daß ich hier viele wertvolle Beiträge, die bibliographisch

ermittelt sind, außer Betracht lassen muß, insbesondere die

psycholinguistischen Untersuchungen zur Leseforschung und die wertvollen

Beiträge von Franz-Joseph Meißner und Marcus Reinfried (1998) zur

Mehrsprachigkeitsdidaktik.

Die

augenblickliche Phase im state of the art

wird geprägt von den ersten Anwendungsmodellen zur Vermittlung

interkomprehensiver Elemente. Hier sind das Hagener Modell mit den

interkulturellen Lesekursen zu nennen, das dänische Modell zur

Intercom-municabilite romane, das Modell Eurom4 unter der Leitung von Blanche

Benveniste und André Valli (Aix), das Modell von Grenoble unter der Leitung von

Frau Labène, das belgisch-rumänische Gemeinschaftsprojekt zum kontrastiven

Parallelerwerb der romanischen Sprachen (Reinheimer/Tasmowski) und das

Frankfurter Modell EuroComRom (Klein/Stegmann), auf das ich nachher noch näher

eingehen werde.

Mittlerweile

liegen neben den Hagener Interkulturellen Lesekursen die Buchpublikationen zu

EuRom4 (1997) und zum kontrastiven Parallelerwerb (Reinheimer

Rîpeanu/Tasmowski) vor. Die Buchpublikation zu EuroComRom soll im Frühjahr 1999

als preprint erscheinen. CD-Produktionen zu den Modellen liegen aus Hagen und

Aix vor.

Wir

haben es bei der (romanistischen) Interkomprehensionsforschung mit dem

seltenen Fall von Koinzidenz europäischer politischer Willensbildung und

paralleler fachlicher Entwicklung zu tun. Die EU wird zum Geburtshelfer einer

Disziplin, mit der die Romanistik seit 150 Jahren schwanger geht. Wir können

sogar die Geburtsstunde nachvollziehen.

Ausgangspunkt ist die sprachpolitische Diskussion im

gemeinsamen Europa, das sich Gremien geschaffen hat, die sich zwangsläufig in

Sprachen über Sprachen äußern müssen. Wenn Europa heute elf offizielle

Sprachen "kennt", werden es morgen 21 sein. Wenn heute vier Fünftel

der jungen Europäer das Englische als L2 wählen, ist es an der Zeit, zu

überlegen, wie die Sprachendiversität beim Erwerb von L3 bis Lx gewährleistet

werden kann.

Im

Weißbuch der EU-Kommission von 1995 wird neben einer ernüchternden Bestandsaufnahme

zur Mehrsprachigkeit Europas (dabei spielt Deutschland in der Statistik eine

eher bescheidene Rolle) eine Entwicklungsprogrammatik zu einer "kognitiven

Gesellschaft" entworfen, die einem lebenslangen Lernen verpflichtet ist. Es

vollzieht sich eine grundsätzliche Abkehr von herkömmlichen

Spracherwerbsmethoden, deren Dogmatismus für eine andere Zeit entworfen war.

Die Brüsseler Konferenz vom 10.-11. Oktober 1996 zum

Thema "Maîtriser trois

langues communautaires" offenbart das ganze Elend traditioneller

sprachpädagogischer Zielsetzungen. Es wird deutlich, daß L2-Erwerbsziele

unerfüllt bleiben.

Schulsysteme betrachten den Erwerb einer Fremdsprache als Konstitution eines undif-ferenzierten Wissens, nämlich "Sprache". Das schwer kontrollierbare Lernziel compréhension de la langue soll sich zum Nutzen von Anwendern in eine compréhension de textes wandeln.

Der Auftrag des Europarats an die Commission,

zusammengefaßt in den Conclusions du Conseil

sur la diversité et le pluralisme linguistiques dans l'Union Européenne, kann als die Geburtsstunde einer Politik der compréhension

multilingue, an der die

Interkomprehension einen entscheidenden Anteil haben kann, angesehen werden.

Das

von der EU-Kommission 1997 in Brüssel organisierte Expertenseminar zur Compréhension multilingue en Europe ist

der jüngste organisatorische Meilenstein der sprachpolitischen Seite der

Entwicklung in der Interkomprehensionsforschung. Europäische Mehrsprachigkeit

soll auf beruhen auf:

- Differenzierter

Betrachtung der Kompetenzen

- Erwerb von Teilkompetenzen mit modularen Aufbaumöglichkeiten

- Nutzen der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den

Sprachen.

Genau in diesen Rahmen sind die zuvor erwähnten Modelle zur romanischen Interkomprehension einzuordnen.

Das

von meinem Kollegen Stegmann und mir erarbeitete Modell der Eurocomprehension

stützt sich auf den romanistischen Zweig EuroComRom. Es ist ein

Mehrsprachigkeitskon-zept zum Erreichen einer rezeptiven Kompetenz in allen

romanischen Sprachen, das in über zehn Jahren Lehrveranstaltungserfahrung an

der Universität Frankfurt aufgebaut wurde. Insofern ist es ein empirisches

Konzept, dessen Erfolgsquote durch ständige Korrektur des Konzepts gesteigert

werden konnte.

Um

dem sprachpolitischen Ziel europäischer Vielsprachigkeit näherzukommen,

arbeitet EuroCom mit der Beschränkung auf die rezeptive Kompetenz als

Einstiegsmodul und lernökonomischer Minimisierung über die noch darzustellenden

sieben Siebe.

Voraussetzungsbasis

war - gemäß dem deutschen Schulsystem - das Französische. Dies eliminiert genau

die Schwierigkeiten, von denen das Aarhuser Projekt in Bezug auf das

Französische als Zielsprache einer romanischen Interkomprehension spricht.

Die

in der Schrift liegende historische Dimension des Französischen (man kennt

eigentlich zwei Sprachen, wenn man Französisch beherrscht) stellt sicher, daß

französische Texte durchaus Interkomprehensionsziel für spanisch- oder

italienischbasierte Lerner sein können, gesprochenes Französisch aber nicht.

Tests haben dies in unserem Projekt belegt. Beschränkt man sich auf das

Lernziel des Erreichens einer rezeptiven Kompetenz, kann jede romanische

Sprache als langue-dépôt fungieren.

Die Hauptbarriere für weiter verbreitete multilinguale Kompetenz scheint psychologisch-motivational zu sein. Sie ist in doppelter Hinsicht Barriere: einmal in Bezug auf die vom Individuum vermutete und gefürchtete-Lernanstrengung, zum anderen in Bezug auf die von der öffentlichen Meinung gehegte Auffassung, Vielsprachigkeit nicht als Normalfall, sondern als Anomalie zu betrachten. EuroCom will die von der erwarteten Lernan-anstrengung gesetzte Barriere radikal senken, um damit auch die Mentalitätsbarriere in den großen, vermeintlich monolingualen Staaten zu beseitigen. Die Gesellschaften und Unterrichtssysteme solcher Staaten tendieren sogar dazu, Vielsprachigkeit als typisches Kennzeichen von Unterentwicklung anzusehen. Dieses Junktim, von kaum jemandem wahrgenommen, das die eigentlich zu treffende Bewertung geradezu auf den Kopf stellt, sollte durch Aufklärung aufgebrochen werden. Aus der Perspektive des Sprungs oder Übergangs von einer bekannten Sprache zu einer neuen ist der Beginn, der erste mit der Absicht des Spracherwerbs vollzogene Kontakt, der entscheidende Zeitpunkt, an dem sich Ängste und Widerstände konzentrieren. Eine Strategie, die an diesem entscheidenden Punkt einen Weg anbieten könnte, auf dem (zunächst) keine Lernanstrengungen verlangt werden, wäre genau die Voraussetzung für realistische und pragmatische Erfolge eines sprachlichen Europäisierungsprogramms.

EuroCom

bietet den Lernern in der Anfangsphase nur das an. was leicht ist, genauer

gesagt: nur das, was sie schon wissen - allerdings nicht wußten, daß sie es

wissen. Die Erfahrung mit EuroCom zeigt, daß man damit eine höchst effiziente

Motivationslage für den Sprachlernbeginn erreicht: die didaktische und

psychologische Absicht dieser Lehrmethode» besteht darin, den Lernern zu zeigen

und zu beweisen, daß sie unerwartet viel von der neuen Sprache bereits kennen,

um ihnen damit ein neues Selbstvertrauen beim Schritt in die neue Sprache

mitzugeben. Die Lernererfahren zunächst, was sie alles nicht mehr lernen müssen.

Wir verzichten dazu strategisch auf das Abverlangen

produktiver sprachlicher Leistungen (also die Kompetenzen Sprechen und

Schreiben) und konzentrieren uns für die gesamte Anfangsphase, die den Kern von

EuroCom bildet, auf die rezeptiven sprachlichen Leistungen.

Lesekompetenz ist das leichteste und dadurch

effektivste Fundament für die spätere Entwicklung von Hör-, Sprech- und

Schreibkompetenz. Lesekompetenz bekommt aus-serdem mit der zunehmenden

Bedeutung von Schriftlichkeit eine immer höhere Wertigkeit.

Informationsprozesse wie Entscheidungsprozesse vollziehen sich auf der Basis

schriftlicher Unterlagen.

Der

konventionelle Sprachenunterricht vermittelt dem Lerner den demotivierenden Eindruck,

er beginne die Sprache bei Null und stehe als völliger Nichtwisser da. Ihm

werden erste Sätze beigebracht, die sich oft auf einer abschreckenden

Primitivstufe befinden. EuroCom beginnt stattdessen mit dem Aufweisen dessen,

was die Lerner an einem einfachen Gebrauchstext in der neuen Sprache alles

schon entziffern können. EuroCom aktiviert vorhandene, aber ungenutzte

Kompetenzen.

Das Aufspüren von Bekanntem in Fremdem vollzieht sich

auf zwei sprachlichen Fundamenten:

1. der Sprachverwandtschaft,

2. den Internationalismen, die für weite

Bereiche des modernen Lebens und der Fachsprachen auf ähnlicher lexikalischer

Basis beruhen.

Das erste Fundament hat dabei deswegen eine Priorität,

weil es weit über das Lexikon hinausgehend auch sprachstrukturell Bekanntes im

Fremden zu erkennen erlaubt: in den Lauten, der Morphologie und

Wortzusammensetzung und der Syntax.

Das

Aufspüren von Bekanntem in Fremdem vollzieht sich außerdem durch die Nutzung

der menschlichen Fähigkeit zur Übertragung gemachter Erfahrungen und bekannter

Bedeutungen und Strukturen auf neue Kontexte.

Romanische Interkomprehension Aktuelle Projekte

|

EUROCOMRom |

EUROM4 |

Intercommunicabilité romane |

Interkulturelle |

|

|

|

|

Mehrsprachigkeit |

|

Uni Frankfurt |

Uni Aix en Provence |

Uni Aarhus |

FernUni Hagen |

|

Französisch (Basis) |

Französisch |

Französisch (langue |

Niederländisch |

|

Italienisch |

Italienisch |

depôt) |

Dänisch |

|

Katalanisch |

Portugiesisch |

Italienisch |

geplant für |

|

Portugiesisch |

Spanisch |

Portugiesisch |

slawische Sprachen |

|

Rumänisch |

|

Spanisch |

|

|

Spanisch |

|

|

auch für |

|

|

|

|

romanische |

|

|

|

|

Sprachen |

|

|

|

|

möglich |

|

Rezeptive |

Akzelerierter |

Entwicklung von Lese- |

Lesekompetenz |

|

Kompetenz |

Spracherwerb |

und Hörverständnis |

für |

|

globalesTextverständnis |

Leseverständnis |

u. produktiver |

Fachsprache |

|

lernökonomisch |

|

Kompetenz |

des erzieh. und |

|

orientiert |

Kontrastiv |

|

sozialwiss. |

|

Optimiertes Erschließen |

auf der Basis der |

(Interkomprehension |

Studiengangs |

|

Frequenzgesichtspunkte |

Jeweiligen |

beim Französischen |

Interkulturelle |

|

panromanische Inventare |

Ausgangssprache |

eingeschränkt) |

Studien |

|

(Sieben Siebe) |

|

|

|

|

Andere Kompetenzen in |

CD-ROM |

Parallelität zu |

2 CD-ROM |

|

späterer Phase zu |

Gestütztes |

skandinavischer |

Hörverständnis |

|

entwickeln |

Lehrwerk |

de-facto- |

nicht intendiert |

|

|

|

interkomprehension |

|

|

|

|

(schwedisch-dänisch- |

|

|

|

|

norweg.) |

|

EuroCom übt die Lerner ein,

systematisch von dieser Fähigkeit beim Übergang in eine neue Sprache Gebrauch zu

machen. Ziel ist das Optimierte Erschließen. Wiederum wird dabei von den

Lernern nichts verlangt, was sie noch nicht können; sie brauchen nur das Beste

aus dem zu machen, was sie schon haben, was sie schon wissen. Um dieses analoge

Schließen und Assoziieren möglichst effizient werden zu lassen, gibt EuroCom

alle notwendigen Hilfestellungen, durch die mit einem Minimum an Lernaufwand ein

Maximum an gelungenem Erschließen möglich wird. EuroCom gibt Hilfe zur

Selbsthilfe.

In

bewußter Absetzung vom konventionellen Anfangsunterricht, in dem es bei den

sprachlichen Leistungen um richtig oder falsch geht und alles, was nicht

vollständig richtig ist, als wertlos gebrandmarkt wird und korrigiert werden

muß, geht es

bei EuroCom um den Wert jeder annäherungsweise richtigen Erschließungsleistung. Das

ist für den motivationellen Feedback außerordentlich wichtig. Prinzipiell gilt

bei EuroCom:

was zum

Erkennen des generellen Sinnes eines Textes und zu einer minimal effektiven

Kommunikation führt, ist bereits eine wertvolle Leistung, die den Lerner zu

positiven Verbesserungen und weiterer Einübung motivieren kann. Fehler sind

nicht einfach falsch. Die meisten Fehler und Fehlschlüsse zeigen ein kleines

oder großes Quentchen intelligenter Leistung. Es gilt lediglich dieses

Quentchen stetig, motiviert und mutig (ohne Angst vor Fehlern - mit Blick auf

den erwartbaren Erfolg) zu vergrößern.

DIE

SIEBEN SIEBE

EuroCom

organisiert die Bereiche, in denen man Bekanntes in jeder neuen

Sprache, sofern sie zur gleichen Sprachfamilie gehört, auffinden kann, in sieben

Bereiche, die Sieben Siebe genannt.

In

sieben Aussiebevorgängen schöpft der Lerner - wie der Goldsucher, der aus dem

Wasser das Gold heraussiebt - aus der neuen Sprache alles das heraus, was ihm

bereits gehört, weil er es aus seiner Sprache schon zu eigen hat. Nachdem die

Sprache sieben Mal auf Bekanntes hin durchgesiebt ist, stellt man fest, daß ein

Zeitungstext in der neuen Sprache (z. B. zu auswärtiger Politik) in seinen

Hauptinformationen leicht zugänglich ist, und daß man davon ausgehend den

Sinn der übrigen Textteile mit gutem Annäherungswert verstehen kann.

Die systematische Trennung in

sieben verschiedene Felder erfolgt dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit. Der

Lerner soll deutlich vor Augen haben, welche Einzelbereiche zum Gesamteffekt des

gelingenden Verstehens beitragen. In der Anordnung der Felder folgen auf die

evidenten Erkennungsmöglichkeiten die erst bei genauerem Hinsehen oder durch

kurze Einübung nutzbaren Möglichkeiten. Nach der didaktischen Anfangsphase

wird die praktische Texterschließungsarbeit jedoch auf alle sieben Siebe ohne

Trennung und hierarchische Reihenfolge zurückgreifen, so wie es die jeweilige

Notwendigkeit nahelegt.

Mit dem

ersten Sieb

schöpft man aus der neuen Sprache den Internationalen Wortschatz [IW].

Der europäische Kulturwortschatz

ist in hohem Maße transferierbar (vgl. Wandruszka 1986; Meißner 1993; Stefenelli

1992; Schaeder 1990). Er orientiert sich überwiegend an (graeco-) lateinischen

Elementen der Muttersprache und des Englischen und Französischen. Er ist in

der gesamten Gruppe der romanischen Sprachen (im Rumänischen meist über

Relatinisierung und Vermittlung aus dem Französischen) parallel vorhanden.

Interlexeme mit ihren Annäherungsentsprechungen sind als europäisches Register

Grundlage für eine zu entwickelnde Mehrsprachigkeitsdidaktik (Meißner 1993)

und bilden dabei gleichzeitig das Einstiegsinventar zu einer kognitiv

orientierten Eurocomprehension.

Mit dem

zweiten Sieb

schöpft man zusätzlich den in der romanischen Sprachfamilie spezifisch

gemeinsamen Wortschatz ab: den Panromanischen Wortschatz [PW].

Untersuchungen zum panromanischen

Wortschatz (Sala 1988, Stefenelli 1992) haben gezeigt, daß ein relativ kleiner

Kern (49) absolut panromanisch ist, d. h. in tatsächlich allen romanischen

Sprachen (und auch im Deutschen) vorkommt. Setzt man den Grad der Panromanität

auf ein Vorkommen in neun romanischen Sprachen, findet man unter 147

panromanischen Elementen keines, das in den sechs Sprachen Französisch,

Italienisch, Katalanisch, Portugiesisch, Rumänisch und Spanisch keine

Entsprechung hätte. Ein weiteres Senken des Grads der Panromanität auf ein

Vorkommen in fünf romanischen Sprachen bietet die untere Grenze operabler

Vergleiche. Die so erhaltenen 264 weiteren panromanischen Elemente fünften

Grades sind in etwa 10% aller Fälle erklärungsbedürftig, da historische

oder andere Entwicklungseinschränkungen vorliegen. Zusammen mit den

häufigsten panromanischen Elementen des Gelehrtenlateins (hundertprozentig

transferfähig) und etwa 20 panromanischen Elementen germanischen Ursprungs

ergibt sich ein Inventar von über 500 transferfähigen romanischen Wörtern in den

behandelten sechs Sprachen.

Dieser Wortschatz hat darüber hinaus noch den Vorteil, daß er mit nur wenigen Ausnahmen auch zum Grundwortschatz einer jeden romanischen Sprache gehört. Die panromanische Lexik kann daher als einer der Grundpfeiler der Eurocomprehension betrachtet werden.

|

- 39 Wörter absolut PR - 108 Wörter PR in 9 Sprachen - 33 Wörter PR in 8 Sprachen - 227 Wörter PR in 5-7 Sprachen - 73 Wörter PR aus Gelehrtenlatein - 20 Wörter PR german. Ursprungs |

Panromanischer Wortschatz

Die

Bedenken, dabei einem faux ami zu begegnen, sind insgesamt nur von geringer kommunikativer

Relevanz, beschränkt man sich auf die rezeptive Kompetenz. Die drastischen

Beispiele (etwa dt. Karte und sp. carta [Brief]) oder die verschiedenen Bedeutungen derauf

lat. sentire beruhenden romanischen Produkte (z. B. fr. sentir fühlen, it. sentire

hören, sp. lo

siento es tut mir

leid) werden durch die Vorteile der Menge an eindeutigem internationalem und

panromanischem Material in ihre Schranken verwiesen. Gerade mit Hilfe

der faux amis kann eine Mehrsprachigkeitsdidaktik die wenigen Elemente

herausfiltern, die zu den lexikalisch-semantischen Spezifika der Einzelsprachen

einer Gruppe gehören. Zu lernen sind im Grunde nur diese Abweichungen.

Erst mit dem dritten Sieb werden die lexikalischen Verwandtschaften

dann strategisch erschöpfend genutzt: durch das Erkennen der

Lautentsprechungen [LE].

Hier ist die historische Sprachwissenschaft gefordert, allerdings nur in Bezug auf ihre Verwertbarkeit für eine europäische Mehrsprachigkeitsdidaktik. Es gilt nicht die Frage nach dem Weg der Entwicklung zu stellen, als vielmehr streng synchron lautliche Entsprechungen zu systematisieren. Hierbei sollte es vor allem auf drei Forderungen ankommen: das Kriterium der Häufigkeit des Phänomens, das der typologischen Reprä-sentativität und das der expliziten Notwendigkeit für den Erschließungsprozeß.Etwa zwei Dutzend lautliche Entsprechungen vom Typ des italienischen tt- (hier treffen alle drei Kriterien zu) erfüllen diese Forderungen und erleichtern damit den Zugang zur rezeptiven Kompetenz geschriebener romanischer Sprachen.

|

|

|

-it- |

fr. huit, nuit, cat. vuit,

nit |

|

|

|

-pt- |

rm. opt, noapte |

|

-tt- |

otto, notte = |

-kt- |

IW Oktave, nokturn |

|

|

|

-ch- |

sp. ocho, noche |

|

|

|

-it- |

pg. otto,noite |

Das vierte Sieb bezieht sich auf die Graphien und Aussprachen [GA],

Die romanischen Sprachen benutzen zwar für die meisten Laute die gleichen Buchstaben zur Schreibung, aber einzelne orthographische Lösungen sind jeweils verschieden und behindern das Erkennen von Wort- und Sinnverwandtschaft. EuroCom macht diese Unterschiede in einer Übersicht systematisch bewußt, zeigt die Logik der orthographischen Konvention, die sich jede Sprache gegeben hat, und entschärft damit die Stolperstellen. Der Lerner braucht seine Aufmerksamkeit nur einmal gezielt auf ganz wenige Phänomene zu lenken. Parallel dazu werden einige Aussprachekonventionen transparent gemacht und herangezogen, um Wörterverwandtschaften aufzuzeigen:

verschieden geschriebene Wörter werden als ähnlich lautende aufgedeckt.

|

|

GRAPHIE |

FRZ |

ITL |

KAT |

PORT |

RUM |

SPAN |

|

G |

g] pal. Vokal |

‚ |

d‚ |

‚ |

g |

d‚ |

w |

|

|

g] vel. Vokal |

g |

G |

g |

‚ |

g |

G, (S) |

|

|

gh] pal. Vokal |

|

G |

|

|

g |

|

|

|

gl |

gl |

LM |

gl |

gl |

gl |

gl |

|

|

gn |

nM |

NM |

gn |

gn |

gn |

gn |

|

|

gu] pal. Vokal |

g |

g^ |

g |

g, g^ |

gu |

g |

|

|

g" |

g |

-- |

g^ |

-- |

-- |

g^ |

Beispiel für die G-Graphien (zum korrekten Lesen ist der IPA Times UV-Font zu installieren)

Das fünfte Sieb nutzt den Vorteil, daß die neun Kernsatztypen [KS] in allen romanischen Sprachen strukturell identisch sind. Bei unseren Seminaren ist uns stets aufgefallen, wie bedenkenlos von den Teilnehmern Syntax übertragen wurde, wie aber auch syntagma-tische Besonderheiten erkannt werden. Bei der Untersuchung stießen wir auf die panromanische Solidarität der neun Kernsatztypen. Zusammen mit neun weiteren transferfähigen Syntagmen machen diese Strukturen 98% der in unseren Texten vorkommenden Syntax aus. Abweichungen hiervon sind Partikularismen der jeweiligen Sprache und werden leicht als solche erkannt.

Mit dem sechsten Sieb stellt EuroCom für die Morphosyntax (MO] die Basisformeln zur Verfügung, mit denen die in den romanischen Sprachen unterschiedlichen grammatischen Wörter oder Wortendungen auf ihren gemeinsamen Nenner gebracht werden («Woran erkennt man eine 1. Pers. Plur. bei romanischen Verben?»). Damit wird für die Lektüre das grammatische Satzgerüst leicht erschließbar. Die morphologisch-syntaktischen Elemente gehören zu den frequentesten Elementen eines Textes. Ihr Erkennen zahlt sich deshalb besonders vielfältig aus.

Das siebte Sieb schließlich, die Listen der Euro-Fixe, nämlich Präfixe und Suffixe [FX], erschließt den Sinn der zusammengesetzten Wörter, indem die Zusätze von der Wurzel abgetrennt werden.

Euro-Morpheme (Schmitt 1996: 135), Wortbildungselemente vom

Typ span. Hipermercado, dt. Supermarkt, die auch für nicht nicht-romanische

Sprachen Gültigkeit haben, sind von besonderer Produktivität.

Sprachenspezifische Unterschiede beschränken sich meist auf orthographische

Konventionen. Diese Fundgrube der Europäisierung der Sprachen unseres

Kontinents, einst Produkt graeco-lateinischen Kultursuperstrats, heute oft ein

Ergebnis gemeinsamer Globalisierungserfahrungen durch heterophone Neologismen

und weltweite Akronyme ist ein stetig wachsender Beitrag der sprachlichen

Überdachung vieler Sprachen, an der europäische Sprachen führend beteiligt

sind.

Damit hat der Lerner in sieben

Aussiebevorgängen festgestellt, welch ein umfangreiches Repertoire an

lexikalisch und grammatisch Bekanntem ihm vom Deutschen und einer romanischen

Sprache her zur Verfügung steht oder durch Formeln von hoher Ergiebigkeit

verfügbar gemacht wird. Dies nicht nur für eine weitere

Sprache, sondern gleich für eine ganze Gruppe.

Am Ende des Siebevorgangs bleiben

die Profilwörter

der einzelnen Sprachen übrig, Wörter, denen man mit den Sieben nicht beikommen

konnte, die aber wichtige Bestandteile des Sprachprofils sind (etwa frz. avec, beaucoup,

heureux). Es handelt sich hierbei um ein bis zwei Dutzend Wörter, die im

Rahmen der zusammenfassenden Strukturübersicht, Miniporträt genannt,

gekennzeichnet sind. Das Rumänische hat hier zweifellos einige Profilwörter mehr

als das Italienische.

Das

Miniporträt beginnt mit Angaben zur geographischen Verbreitung der Sprache und

zur Sprecherzahl, gibt einen kurzen Überblick über die geschichtliche

Entwicklung von den Ursprüngen bis heute und benennt die wichtigsten Dialekte

und Varietäten.

Wichtiger Bestandteil des Miniporträts ist eine Charakteristik, die

die typischen Merkmale der Sprache insbesondere in Aussprache, Schrift und

Wortstruktur konzentriert darstellt und damit den Lese- und Höreindruck, den der

Lerner diffus wahrnimmt, in Worte faßt und bewußt macht. Die Sprache wird damit

von den anderen verwandten Sprachen scharf geschieden, so daß beim Lerner auf

dem Hintergrund der in den sieben Sieben hervorgehobenen Verwandtschaft und

Ähnlichkeit sich nun die je eigene Besonderheit jeder Sprache zu

konturieren beginnen kann.

Auf die

Charakteristik folgt ein Minilexikon nach Wortarten (mit eingeschlossener

Minigrammatik), in dem die 400 häufigsten lexikalischen Elemente systematisch

angeboten werden: Zahlen, Artikel, Präpositionen, wichtigste Nomina, Adjektive,

Konjunktionen. Pronomen, Orts-, Zeit- und Mengenadverbien und sogar die zwanzig

häufigsten Verben mit ihren regel- und unregelmäßigen Formen. Damit werden

einerseits die durch die sieben Siebe bereits erschließbaren Wörter geordnet

aufgeführt, andererseits noch die eventuell nur einzelsprachlich existenten,

aber systematisch wichtigen Wörter ergänzt. In einer abschließenden

alphabetischen Zusammenstellung erscheinen die (häufigsten und)

Strukturwörter jeder Sprache, die 50-60% jedes Normaltextes ausmachen, und

werden als mnemotechnische Hilfe mit Assoziationen zu anderen Sprachen

versehen. Aus dieser Liste werden dann die Wörter, die beim Durchsieben

bisher nicht gewonnen werden konnten, extrahiert und spezieller

mnemotechnischer Aufmerksamkeit empfohlen. Es handelt sich bei diesen Partikularismen zum

Glück nur um wenige, wenn auch frequente Wörter: durchschnittlich zwölf Wörter

pro Sprache.

Die

Miniporträts sind bewußt als Konzentrat angelegt: mit einem Minimum an Input (je

ein Dutzend Seiten pro Sprache) soll ein Maximum an Output, an Nützlichkeit für

das lesende Erschließen gewonnen werden.

Mit

dieser Ausrüstung verfügt der Lerner über eine solide Grundlage für die

Entwicklung einer rezeptiven Kompetenz, die durch intensive und allmählich

sich diversifizie-rende Lektüre in den gewählten Sprachen sehr rasch gesteigert

werden kann. In der universitären Lehre findet in dem gesamten Projekt bei der

Textabfolge ein permanenter Sprachenwechsel statt. In über zweieinhalbtausend

Tests hat sich gezeigt, daß über die Methode das Leseverständnis in allen

romanischen Sprachen erreicht wurde und die Teilnehmer so für die

Interkomprehension sensibilisiert wurden, daß auch Texte in weniger

verbreiteten romanischen Sprachen (Bündnerromanisch, Kapverdenkreolisch,

Okzitanisch) verstanden wurden. Auf diese Weise öffnet EuroCom auch einen Zugang

zu minoritären Sprachen der Familie, die sonst kaum Gegenstand eines

Spracherwerbsprozesses außerhalb des Sprachterritoriums sind. Die Methode

will und kann keinen L2-Erwerb ersetzen, sie baut auf L2-Erfahrung auf und will

Lesekompetenz in L3-Ln erreichen. Auf diesem Modul aufbauend können weitere

Kompetenzen leicht und beschleunigt erworben werden. Wir verstehen daher

EuroComRom als Beitrag zur Entwicklung einer Eurocomprehension, insbesondere,

wenn die vermutete Übertragbarkeit auf die beiden anderen großen Sprachfamilien

Europassich realisieren läßt: EuroComGerm und EuroComSlaw.

BIBLIOGRAPHIE

Agard, Frederick B. (1984): A Course in Romance

Linguistics. 2 vol., Washington D.C. (Georgetown University

Press).

Beck-Busse, Gabriele (1995): "Europa und das Sprachen-Tandem oder: "Romanisch" als Schulfach?". In: französisch heute 1, p. 52-72.

Bergounioux, Gabriel (1997): „La grammaire comparée des

langues romanes en France, éléments pour une histoire" in: Blanche-Benveniste,

Claire / Valli, André (eds.) (1997): L 'intercompréhension: le cas des langues

romanes, Le francais dans le monde, S. 59-74.

Blanche-Benveniste, Claire (1995): Le projet EuRom4,

Comprendre les langues aujourd'hui. Paris (La TILV).

Blanche-Benveniste, Claire / Valli, André (ed.)

(1997): L'intercompréhension: le cas des langues romanes, Le

francais dans le monde, Numero spécial, Janvier 1997.

Calvet, Louis-Jean (1993): L'Europe et ses

langues, Paris (Plon). Calvet, Louis-Jean (1981): Les Langues

véhiculaires, Paris (PUF).

Commission Européenne (1995): Enseigner et apprendre.

Vers la société cognitive, Livre blanc sur l'éducation et la formation,

Luxembourg: (Office des publications officielles des Communautés européennes)

verfügbar im Internet.

Courtois, Gerard (1993): „Les langues romanes en simultane.

A Aix-en-Provence, des étudiants apprennent, en même temps, l'italien,

l'espagnol et le portugais. Une expé-rience originale soutenue par la Communauté

européenne". In: Le Monde (2.4.1993), 12. (à propos du projet de Claire

Blanche-Benveniste "EUROM 4")

Dabène, Louise (1992): "Le projet européen GALATEA: pour

une didactique de l'intercom-préhension en langues romanes". In: Etudes hispaniques, no.

22, Recherches en lingui-stique hispanique, Actes du colloque

d'Aix-en-Provence, p. 41-45.

Dahmen, Wolfgang et al. (eds.) (1996): Die Bedeutung der

romanischen Sprachen im Europa der

Zukunft. Romanistisches Kolloquium IX, Tübingen (Gunter Narr Verlag).

Havran, Heidrun/Raasch, Albert/Schmitt, Brigitte/Schulz, Ursula (1992): "Verstehen, ohne lernen zu müssen? Internationale Wörter im Fremdsprachenuntericht für Erwachsene". In:

Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis, 45. Jahrgang, Heft 2, p. 102-108.

Heine, Bernd (1970): Status and Use of African Lingua Francas, München (Weltforum VIg.).

Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D. (1997): EUROCOMROM - Die sieben

Siebe. Ein Einstieg in die

Welt der romanischen Sprachen, Frankfurt am Main (Seminarmanuskript).

Klein, Horst G. / Rutke, Dorothea (1997), "EUROCOMROM pour

un plurilinguisme européen", In:

Sociolinguistica 11, p. 178-183.

Klein, Horst G. (1997), "Das Neldophon: Ist Eurocomprehension machbar?" In: Moelleken, Wolfgang W./Weber, Peter J. (eds.): Neuere Forschungsarbeiten zur Kontaktlinguistik, Plurilingua XIX. Bonn (Dümmler), p. 270-278.

Klein, Horst G. (1996), "EUROCOMROM - Limbile romanice

studiate în mod simultan. Dezvoltarea unei competenţe receptive în limba română". In: Fundaţia Culturală Română (ed.) Actele Reuniunii Internaţionale "Cultura română în universităţile lumii", Bucureşti-Sibiu.

Kremnitz, Georg (1995): Sprachen in Gesellschaften.

Annäherung an eine dialektische

Sprachwissenschaft. Wien (Braumüller).

Männle, Ursula (1996): "Sich verstehen in Europa: Der

Beitrag der Europäischen Bildungspolitik". In:

Dahmen 1996, p. 3-16.

Meißner, Franz-Joseph (1993): "Interlexis - ein

europäisches Register und die Mehrsprachigkeits-

didaktik (Französisch/Spanisch)". In: Die Neueren Sprachen 92, p. 532-554.

Meißner, Franz-Joseph (1996): "Eurolexis und Fremdsprachendidaktik." In: Haider Munske, Horst / Kirkness, Alan (eds.) (1996): Eurolatein. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. Tübingen (Niemeyer) RGL 169, p.284-305.

Meißner, Franz-Joseph/ Reinfried, Marcus (Hg.)(1998): Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen. Tübingen (Gunter Narr).

Ploquin, Françoise (1991): "L'intercompréhension des

langues latines". In: Le Francais dans le Monde 239, p. 29-31.

Ploquin, Françoise (1997): „L'intercompréhension, une

innovation redoutée", in: Blanche-Benveniste, Claire / Valli, André (eds.)

(1997): L'intercompréhension: le cas des langues romanes, Le

francais dans le monde, S. 46-53.

Reinheimer Rîpeanu, Sanda (1993): Structuri

morfosintactice de bază în limbile romanice, Bucureşti (Universitatea Bucureşti).

Reinheimer Rîpeanu, Sanda & Tasmowski, Liliane (1997):

Pratique des langues

romanes. espagnoL, francAis, iTalien, Portugals, roumaiN, Paris (Ed.

L'Harmat-tan).

Sala, Marius (coord.) (1988): Vocabularul

reprezentativ al limbilor romanice, Bucuresti (Editura Stiintifica si

Enciclopedica).

Schmid, Stephan (1996): "Multilingualer

Fremdsprachenunterricht: Ein didaktischer Versuch mit Lernstrategien".

In: Multilingua 15-1, p, 55-90.

Schmitt, Christian (1996): "Euromorphologie: Perspektiven einer neuen romani-stischen Teildisziplin". In: Dahmen 1996, p. 119-146.

Schmitt Jensen, Jörgen (1997): "L'expérience danoise et les

langues romanes". In: Blanche-Benveniste, Claire / Valli, Andre (eds.)

(1997): L'intercompréhension: le cas des langues romanes, p.

95-108.

Schröder, Konrad (1992); "Der Single European Market und die Fremdsprachen". In: Die Neueren Sprachen 91: 4/5, p. 342-368.

Siguan i Soler, Miquel (1995): L'Europa de les

llengües. Una proposta per a Europa basada en el multilingüisme,

sense renunciar a la própria Identitat linguística. Barcelona.

Slodzian, Monique et Souillot, Jacques (eds.) (1997):

Compréhension multilingue en Europe - Multilingual Comprehension in Europe.

Actes du séminaire de Bruxelles 10 et 11 mars 1997 sous les auspices de la

Communauté européenne. Proceedings of the Brussels seminar 10-11 march 1997

under the auspices of the European Commission, Paris (Centre de Recherche en

ingénierie multilingue (CRIM) de l'Institut National des Langues et

civilisations Orientales (INALCO).

Stefenelli, Arnulf (1991): "Latein- und Französischunterricht aus sprachwissenschaftlicher Sicht". In: französisch heute 1, p.11-19.

Stefenelli, Arnulf (1992): "Die Transferierbarkeit des lateinischen Wortschatzes beim Erwerb romanischer Sprachen". In: französisch heute 3, p. 379-387.

Universidade de Lisboa, Universidad de Salamanca,

Università degli Studi di Roma Tre, Université de Provence (1997), EuRom 4. Metodo do

ensino simultâneo das línguas românicas. Método para la enseñanza simultánea de

las lenguas románicas. Metodo di insegnamento simultaneo delle lingue romanze,

Methode d'enseignement simultane des langues romanes (La Nuova Italia

Editrice, Scandicci) Firenze.

Walter, Heribert (1984): "Einführung in die Texterschließung durch Kombinieren und intelligentes Raten". In: Neusprachliche Mitteilungen 37, p. 27-34.

Walter, Heribert (1991): "Spanisch als Sprungbrett für Leseverständnis Portugiesisch". In:

Neusprachliche Mitteilungen 44, p. 155-159.

Wandruszka, Mario (1986): "Der europäische Kulturwortschatz im Sprachunterricht". In:

Barrera-Vidal, Albert (ed.): Französische Sprachlehre und bon usage: Festschrift für Hans-Wilhelm Klein zum 75. Geburtstag, München.